【疑問】「平安京にはなぜ死体が多いのか?」(「死骸都市平安京」は本当か?)(『死者たちの中世』(勝田至)より)

平安時代は、放置死体が特に多かった時代のようです。平安京やその周辺には死体がゴロゴロする場所もあったと伝わります。

なぜ死体をすてるのか?ごく近所にすてる事すらあったようですが、それは心理的に問題はないのか?といった疑問を主に『死者たちの中世』(勝田至)から見ていきたいと思います。

気になる遺棄の例

①『今昔物語』(巻29第18話)

芥川の「羅生門」の元ネタとして知られる。平安京・羅城門の上層で、骸骨のゴロゴロする中、老婆が女主人の死体から髪の毛を抜いている。「亡くなって、葬う人もいないので女主人の死体をここに持ってきた」と語る老婆。

(しかし、いったいどうやって上層まで運びいれたのか?謎である。)

平安京羅城門 復元想像図 うぃき野郎 , CC 表示-継承 4.0, Link

②鴨川に集まる死体

「嶋田および鴨川原等のどくろ5500余りを焼いて埋めさせた。」(『続日本後紀』842年の記述より)

③寺社縁起の話から

岩清水八幡宮参詣の僧が家の前で泣いている女に気付き、そのわけを尋ねると「今朝、母が死んだ。でも私は女だし、1人もので葬送することができない。お金もなく人にも頼めない。どうしようもなくて泣いていた」との返事。

これを聞いた僧は気の毒に思い、死体を背負って捨ててやったという話。*1

(気軽に捨てているが、いったいどこにすてにいったのか?謎である。)

これ以外にも「近き野辺へ棄てつ・置く」「藪に棄てる」「死んだ子供を河原に棄てる」などの記述に、いったいどういう感覚なのだろう?と驚くわけです。

①平安京のどこに死体はあるのか

平安京のどこに死体はあったのでしょうか?死体の置かれた場所を見てみると、

◯鳥辺野とりべの、船岡山ふなおかやま、蓮台野れんだいの (これらは平安京の外にある葬地)

◯鴨川の河原(特に川の西側) (平安京の外になる)

◯神泉苑しんせんえん

◯空き地・空き家・やぶ

◯大門の上

◯川の流路、側溝

などであることが分かります。

この中で、鳥辺野・船岡山・蓮台野は葬地として知られ、葬送の場となっていました。*2

平安京の復元模型 Wikiwikiyarou , パブリック・ドメイン, Link

大内裏の北側には緑の野原が広がる。こうした場所まで葬送していったようだ。

京内はどうかというと、神泉苑・空き家、平安京の大門などには死体が置かれやすかったようで、都の中の死体がふきだまってくるのが、何となく想像できます。

(鴨川までいくのは遠いから、手近な場所で捨てる?)

また、召使などが病気になると家で死なれると困るので、その家から出されましたが、こうした身寄りのない「捨て病人」は仕方なく、大門の下・空き家などの場所に行き、そのまま息絶えるということもあったでしょう。

病人の面倒をみないということは、平安京に死体の多い原因の1つであったとも考えられます。

そのほか、ヤブや側溝のような場所に、行き倒れのような邪魔な死体を押しこむこともあったかもしれません。*3

京内のこうした遺体は検非違使けびいしの配下によって除かれ、京外である鴨川の川原に棄ててくることもありました(ただし常にやってるわけではないらしい)。

②当時の葬送

この時代、貴族は主に火葬で(土葬もあり)、お墓も作られています。一門の墓などの共同墓地に葬られるのは特に上級貴族のイメージです。

一方の庶民はというと裕福であれば、葬儀・葬送を行い、お墓も作れたかもしれませんが、貧しい庶民の場合、風葬は多かったようです。

それは、家族で運んで野山に置いてくる、適当と思われる空き地を選んで置いてくるという自由なスタイルであったと想像されます(共同墓地の出現はまだ少し後。お寺の墓地もまだ後の話)。

③近くにすてざる得ないわけとは?

しかし、説話にみるように、平安時代人だっていくら何でも家の前の野原に家族を捨てたりしたくはなかったことでしょう。そうせざる得ない理由があるなら、それはとんでもなく貧しかったからでしょうか?

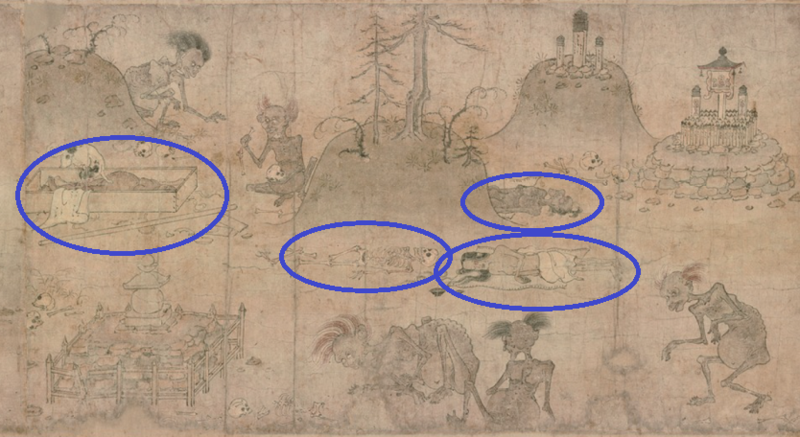

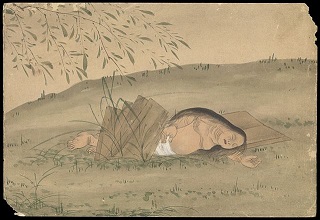

小野小町を描いた「九相図」のイメージも浮かんでくるhttps://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/9c/d5/6e26979bd12710c7720157e52d05.jpgGallery: , CC 表示 4.0, Link

①家族がいない、人手がない

この当時の葬送は家族がするもので、ヨソからの援助は一切無かったようです(共同体の協力体制とか宗教ネットワークとか葬送業者とかまだない)。

死穢の思想もあり、他人の遺体に触れるなんて怖ろしいことのはずで、それが都に死体が増えていく原因の1つであったと考えられます。

②お金がない

お金で遺体を運んでもらうこともできたようですが、先立つものがまず無い、と。

④近くに捨ててそれでいいのか?気持ちの方は?

というわけで、貧しさから近くに捨てざる得ない場合もあったでしょう。しかし、そんな近くに捨ててきて気持ち的にそれでOKなのか?という現代人的疑問がわいてきます。

この当時は風葬して送って、別にお墓詣りをするわけでもないようなので(そもそも風葬なので、怖ろしくてしばらく様子なんか見に行けない気はするが)、ひょっとしたら、死んだ後、魂は出てしまう、と思っていたのかもしれません。

今の現代人のように、心の中で故人を思って手を合わせる程度で、意外と何の破綻もなかったということでしょうか?

生きるだけで手いっぱい。周囲も貧しい。そういうこともある時代と庶民は流されるように生きていたのか?と強いて考えたりしています。

最後に

ということで、平安京に死体が多い理由をみてきました。

死体の多い理由は、風葬遺体がまず多いこと。そして平安時代ならではの死穢思想により、都にある死体がなかなか片づけられないこと。(召使などの)病人は外に追いやるなど病人を放置して、結果死体が増えること。

そのほか、死んだ幼児(7歳以下の)は袋などに入れ、野外に放置するのが原則でした。幼児の死亡率が高かった平安時代は、こうした子供の遺体もかなり多かったことでしょう。

そして、ここに疫病の死者や天災での餓死者も加わるというわけです。

このカオスな状態は、13世紀の鎌倉時代に入ると改善をみるようで、そうしたことが参考にさせて頂いた『死者たちの中世』には書かれています。

「死骸都市・平安京」の文字にも驚いた!『死者たちの中世』。

同じく参考にさせて頂いた水藤真『中世の葬送・墓制』。

というわけで、平安京の葬送や死体などについてみてきました。貴族と違い、当時の庶民は葬送記録を残してくれたわけではないので、その他の記録や説話からの推測にどうしてもなってしまいます。

また遺物はどうかというと、お墓の出土例がこの時代は際立って少ないのだそうです。 *4

平安人の全ての心理が解明されることはないのでしょうが、これからも探っていきたいと思いつつ、以上、『平安京にはなぜ死体が多いのか?』でした!ではまた!