柴田勝家生誕地「下社城跡」「勝家坂」(現・明徳寺)(名古屋市名東区)~柴田勝家のふる里

織田信長の宿老・柴田勝家(1522?-83)の誕生地(伝承地)が名古屋市名東区にあると聞き、でかけました。

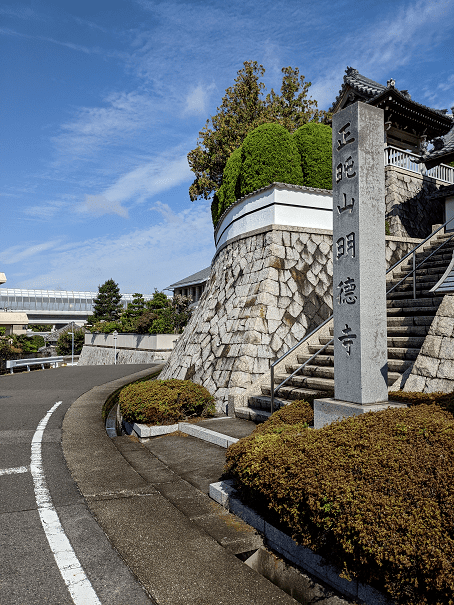

今その跡には明徳寺みょうとくじというお寺が建ち、寺に通じる坂は「勝家坂」と呼ばれています。

[http://:title]

柴田勝家が生まれたのは、現在の上社かみやしろ(名東区)の辺りとされますが、確実な資料はないといいます。*3

上社城の城主であったのが勝家の父という話もあり、この地に在住した土豪であったか、と推測するのみです。

その上社城跡から、数百m南にあるのが下社しもやしろ城跡です。

上社城跡(今は観音寺というお寺が建つ) 円周率3パーセント , CC 表示-継承 4.0, Link

①立派な石垣のお寺・明徳寺

(自分も含めた)名古屋の人間は、地下鉄の駅である上社は知ってても、下社という地名があったことまで知りません(そこから驚き)。

この坂は、市政30周年を記念して制定されたとかで、具体的なエピソードがあるわけではないとのこと。

お寺は1662年の移転です。

ここには勝家の生年が1530年とあり、諸説あるみたいです。

しかし、説明にある「甕割り柴田」の昔の部活みたいなエピソード。「水はもう飲めない。死ぬ気でやれ!」には顔が渋くなってしまいます。

どうせやるなら、最後に水分けてくれ!

小高い所にさらに石垣を積んでいるので、ちょっと石段を上がっただけなのによい見晴らし。

閑静で、爽快な景色が楽しめ、勝家好きな人にはおすすめの場所かもしれません。

②下社城の立地

この柴田勝家の在所・下社という場所は、尾張の中心(清洲きよすなど)からは遠く、当時はさぞかし田舎だっただろうと想像します。*4

そして下社城は、末森すえもり城に近く*5、また近くにはいくつかの城跡がありますが、いずれも少し小高い場所にある平山城となっています。*6

城は、人の往来・街道を監視する場所に建てられることが多いですが、今の広小路ひろこうじや南の高針たかばり街道にあたる道を見下ろしていたのかもしれません。

また勝家の城から、もう少し東へ進むと岩崎・長久手方面へ出ます。*7

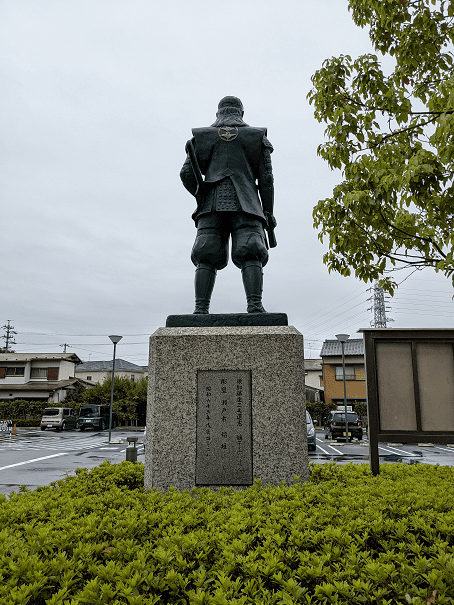

③家臣・毛受勝照

勝家の城を見て思いだしたのは、毛受めんじょう勝照(1558-1583)という勝家の家臣のこと。

毛受勝照は、賤ケ岳の戦い(1583年)で、勝家を落ち延びさせるため、勝家の身代わりとなり、壮烈な討ち死にをした若者です。

賤ケ岳に行くとお墓や説明板があり、勝家の退却戦にはそんな秘話があったのかとハッとさせられるのですが、毛受勝照の在所(現在の尾張旭市・稲葉町)もここからそんなに遠くはありません(6kmくらいか)。

© OpenStreetMap contributors

戦国時代の人たちにとって、地縁・血縁、歳が近いことなどは、現代よりも人を強く結びつける要素であったようです。

最後に(柴田勝家の出遅れ感)

北の庄城籠城時に近侍の僧侶に描かせた寿像という*8

柴田勝家については、「甕割り柴田」やお市の方との婚姻、清州会議、賤ケ岳の戦いとピンポイントでは知っていてもどんな人なのかいまいち見えません。

今回は、つっこみどころの多い’柴田勝家’という人物のエピソードを拾って、終わりにしたいと思います。

1551年から1557年の6年間、29歳~35歳*9までは信長の弟(信行)の家老。

※この間の「稲生いのうの戦い」(1556年)では、信行に味方し、信長と戦うが大敗。

1557年、信行の再謀反を密告後は、信長の家臣に転じる。*10

1568年の上洛作戦から、勝家はようやく登用されはじめ、その後は信長軍として、数々の戦いに従軍、名をあげていく。勝家、46歳の再スタート。

また、「本能寺の変」(1582年)の際は、上杉軍と対峙をしていて、凶報を知ったのは数日後。この出遅れで、秀吉に先を越され、清州会議でもリードされ、上手くことを運ばれてしまう。

色々と出遅れている感じでつっこみたくなりますが、自分の人生に照らし合わせてよく考えると、勝家よりもよっぽど出遅れてる!

そんな勝家の最期ですが、賤ケ岳の戦い後、毛受の奮戦のおかげもあり、居城・北の庄城(福井市)に戻ることはできたものの、数日後には秀吉軍に城を包囲されます。

衆寡敵せず、これまでということで、腹を十文字に切って切腹しますが、優美な辞世の句とのギャップも印象的です。

「夏の夜の 夢路はかなき あとの名を 雲井にあげよ やまほとゝぎす」*12

さらに臣下が火薬に火をつけ、天守ごと爆破・消え去るという、まるで花火のような幕切れこそ、勝家という人間を1番感じられる出来事かもしれません。

死ぬ前にはその人らしさって出るんだろうな、と思ったり。

ということで、そんな柴田勝家の46歳までの日々を何となく想像できる場所、『柴田勝家生誕地・下社城跡』でした。以上です!ではまた!

【参考にさせて頂きました!】

◯池田誠一『名古屋の古道・街道』【16】高針街道

◯『現代語訳 信長公記』新人物文庫

◯本郷和人『戦国武将の解剖図鑑』(2015)

◯『フロイスの見た戦国日本』『回想の織田信長』(いずれも中公文庫)

*1:1460-1500年頃の築城とする説明もあり(出典は不明)。

*2:西の天白川を堀とし、その内側に一重堀の54m四方の方形の城だったとする説明もあり(出典は不明)

*3:wikipedeia「柴田勝家」の項では、父母不詳となっている。

*4:同じく、信長の宿将・佐久間信盛(さくまのぶもり・1528?-82)が、現在の名古屋市・南区生まれなんていうのを考えると、あちらの方が都会っ子か。

*5:6kmほど離れた信長の弟・信行の城。一時期、勝家は信行方。

*6:上社城跡、下社跡、高針城跡、一色城跡など。

*7:賤ケ岳の戦いの翌年の「小牧・長久手の戦い」(1584年)は、勝家の在所近くの戦闘でもあった。長久手の戦いの敗残兵が、名東区のこの辺りまで逃げてきたという話もあり、実際、距離が近いため、十分ありえる話。wiki「極楽」。

*8:この肖像画の由来は、『福井の肖像画』(福井市立郷土歴史博物館)に詳しい。

*9:1522年の生まれとすると

*10:この後の大きな戦い(桶狭間、美濃・斎藤氏との闘い)に用いられていないのは、こうした敵方であった経緯のためという。