『可愛いお守り集めました!』(京都編②)【天下無敵守り】【大将軍八神社】【大原野神社】【本能寺】【懸想文】など

『可愛いお守り集めました!京都編①』の続きです。前回は綺麗なお守りを中心に紹介しましたが、今回は個性的な、珍しいお守りを取り上げています。そして、どれも京都らしい歴史を感じるお守りとなっています。

- ①『天下無敵のお守り』【霊光殿天満宮】(京都市上京区)

- ②『北斗七星12支お守り』 【大将軍八神社】(京都市上京区)

- ③『叶守』『ちえまもり』【大原野神社】(京都市西京区大原野)

- ④「本能寺のお守り」(京都市中京区)

- ⑤『懸想文』【須賀神社】(京都市左京区聖護院)

- ⑥『楊貴妃観音のお守り』【泉湧寺】(京都市東山区)

- ⑦『結定往生之秘印』【真如堂しんにょどう】(京都市左京区)

- 最後に

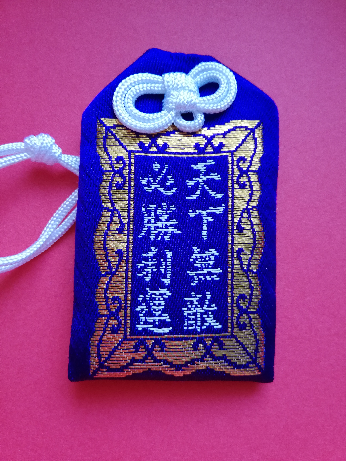

①『天下無敵のお守り』【霊光殿天満宮】(京都市上京区)

インパクトのある「天下無敵必勝利運」は、この神社に贈られた後宇多天皇(1267-1324)の額に由来しています。

蒙古襲来時、天皇が夷敵退治の祈とうを行わせたところ、蒙古の船が沈み、効果抜群だったことから、贈られた言葉だとか。

京都御所の近くにある小さな神社ですが、言葉の破壊力がずばぬけています。

(管理人さんが常駐されているわけではないので、1本電話を入れて行くのがおすすめです。)

②『北斗七星12支お守り』 【大将軍八神社】(京都市上京区)

「大将軍八神社」は、平安遷都の際、平安京や大内裏の北西の守りとして勧請された神社で、大将軍神*1という方位の神、星の神をお祀りしています。

北斗の7つの星のどれかは自分の守護星になり、それは干支えとに対応するのですが、

自分の干支のお守りを頂くと、その守護星が赤く目立ったデザインになっています。

③『叶守』『ちえまもり』【大原野神社】(京都市西京区大原野)

長岡京遷都(784年)の際、奈良の「春日大社」から勧請されたのが「大原野神社」です。藤原家ゆかりの神社で、藤原氏の祖先神をお祀りしています。

藤原家では、女の子が生まれると大原野神社に「皇后や中宮になれますように」と祈願の参拝をし、望み通りになるとお礼詣りをしたということですが、平安時代の情景を想像させるお話です。

④「本能寺のお守り」(京都市中京区)

黒地に赤の「織田木瓜もっこう」、シンプルでかっこいいお守りです。

本能寺の変後、この本能寺の焼け跡には光秀の首と胴体、そして光秀の手勢3000の首代が手向けに晒されたという話(すごい情景ですが)。

現在の本能寺は移転した場所にあります。

⑤『懸想文』【須賀神社】(京都市左京区聖護院)

節分(2/2~3)限定のお守りです。

当日は、烏帽子に水干、覆面姿の「懸想文けそうぶみ売り」が神社に出現します。

異様ないでたちにギョっとするのですが、勇気を出して呼び止めて、持ってる「懸想文」をわけてもらいます。

「懸想文」の起源は、貧乏公家の代筆のアルバイトからといわれます(文字を書けない人のために恋文などを書いてあげていたという話)。

江戸時代には、お守り・お札としての「懸想文売り」が、京都の風俗・行事となっていたそうです。

「懸想文」は人に知られないように鏡台やたんすの中にいれておくと、容姿が美しくなって、着物も増えて「良縁」に恵まれるといわれ、もちろん女性に人気のお守りです。

⑥『楊貴妃観音のお守り』【泉湧寺】(京都市東山区)

歴代天皇・皇族のお墓があることで有名なお寺。

泉涌寺せんにゅうじ境内には、楊貴妃観音堂というお堂があります。このお堂にある楊貴妃観音(重文)は南宋からの渡来仏で、楊貴妃の顔をモデルにした、という伝説があります。

彩色が美しいのですが、もともと100年に1度の秘仏だったそうで、それが発色のよさの理由かもしれません。

「楊貴妃観音お守り」や楊貴妃写真など、いくつかの授与品があります。

⑦『結定往生之秘印』【真如堂しんにょどう】(京都市左京区)

「横死除け」と「極楽往生」のお守りです。

安倍晴明(921-1005)が1度亡くなった時、アチラで閻魔王から金印を授かった、という話が伝えられています。

この時は(持仏の)不動明王が、「寿命はまだ尽きていないから!横死(不慮の死)だから!」と口ぞえをしてくれ、晴明は助かり、蘇生をします。

その時、閻魔王からもらった「印鑑」で押した印紋が有難い護符になった!、という面白い由来のお守りです。

最後に

ということで、7つのお守りを紹介しました。

どんな寺社にも深い歴史があってすごいな、京都は、というのが、京都に対するいつもの感想です。古くから人が密集して住んだこと・政治の中心であったことが、文化・伝説、お守りすら濃密な内容にしているようです。

また次回行ける日を心待ちにしつつ、以上、『可愛いお守り集めました!』(京都編②)でした!ではまた!